过完元宵节,春天的气息渐浓,万物复苏,但恼人的寒流时不时就可能会来“捣乱”。这种乍暖还寒的“倒春寒”现象,在中医看来或许是“虚邪贼风”容易侵袭之时,稍不注意,健康就可能会亮起红灯。《黄帝内经》有“春三月,此谓发陈”的记载,强调春季阳气初升之际,尤需顾护正气。此时人体腠理渐开,若遇骤冷侵袭,寒邪极易由表入里,可能会诱发旧疾或引发新病。

倒春寒带来的不仅是体感温度的骤降,更是一场无形的健康博弈。有研究显示,当气温降低到12℃以下,每降低1℃,心脏病的发病风险就会增加2%[1],这与中医“寒凝血瘀”的理论不谋而合。中医理论认为“寒主收引”,突如其来的寒气刺激可能会使人体血管收缩、血压升高、心脏负担加重,从而增加心脑血管疾病的发病风险。同时,倒春寒也可能会影响人体的免疫系统,更容易出现感冒、流感等呼吸道问题。特殊人群更需警惕:阳气不足的老人可能易发关节疼痛,脾胃虚弱的儿童可能易消化不良,气血两虚的女性可能易经期紊乱。这类人群通常可能存在“卫外不固”的体质特点,犹如城墙年久失修,难以抵御外邪侵袭。

因此,在这冷暖交替的时节,建议不要过早脱掉棉衣,密切留意天气变化,及时添衣保暖。而中医艾灸疗法,或许是我们对抗“倒春寒”的有力武器。《本草纲目》记载艾叶“纯阳之性,能回垂绝之阳”。艾灸通过燃烧艾叶产生的温热刺激,作用于人体的穴位,能够激发人体的阳气,促进气血运行,有助于温通经络、散寒除湿、调和气血,一定程度上增强人体的抵抗力,从而帮助抵御倒春寒。有临床研究表明,当人体处于亚健康或疾病状态时,特定穴位会出现“热敏化”现象,即对热刺激会特别敏感。通过艾条悬灸(距皮肤3—5厘米)产生的近红外辐射(波长4-6μm),可引发透热、扩热、传热、表面不热深部热等特殊灸感,热辐射可穿透皮下3—5cm,促进局部毛细血管扩张,使血流速度提升40%,有助于增强细胞代谢,促进机体恢复[2]。

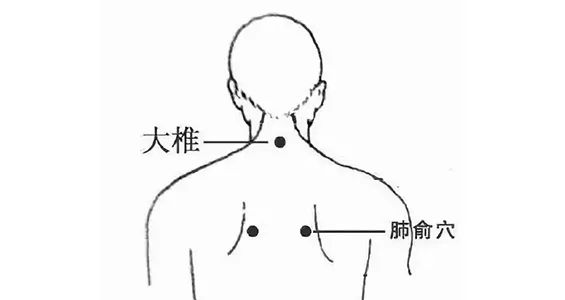

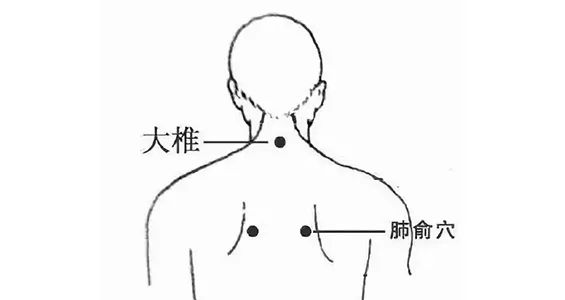

针对春季人体易出现身体不适状况的特点,建议选取肺俞穴和气海穴进行艾灸。肺俞穴,肺脏的背俞穴。艾灸此穴,有助于温肺固表,一定程度上增强肺抵御外邪的能力。

气海穴,人体的阳气之海,古人云“气海一穴暖全身”,此穴是温补阳气的重要穴位之一。艾灸气海穴,有助于促进人体阳气的化生,温养全身,一定程度上有助于改善阳气不足的问题。艾灸的时间一般为每穴约15-20分钟,每周可进行2-3次。注意,艾灸时尽量避免烫伤皮肤,如果皮肤有破损、感染等情况,应停止艾灸。从中医理论来看,春季和肝脏关系密切,肝脏主疏泄,就像身体里的“交通警察”,负责调畅气机,让阳气能顺利升发。因此,我们也可以按摩肝俞、期门、太冲、太溪这四个穴位,一定程度上有助于疏肝理气、养肝护肝。此外,春天适合多去户外走走,晒晒太阳,呼吸新鲜空气,让心情也跟着明媚起来。饮食上,适当多食用春笋、韭菜、香椿芽等食物,有助于升发阳气,给身体提供充足的能量。相信有了这些方法,能够帮助我们更加从容地应对“倒春寒”,元气满满地迎接春天的到来。(温馨提示:本文仅供参考,中医讲究辨证施治、重在调理。如有不适,请尽早就医,勿因此延误病症。)[1]北京青年报

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1816647837737452752&wfr=spider&for=pc

[2]鲁网

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1823378551812016137&wfr=spider&for=pc

[3]健康报

https://m.thepaper.cn/baijiahao_16961870

【部分图片、文字及数据来源网络,版权归原作者所有,如有侵权,请告知删除】